コピーライティングを使ってブランディングをしたいけど、最初は何からやればいいんだろう?

結論から言うと

「最初に競合調査などのマーケティングを優先した後に、コピーライティングを使ったブランディングに力を入れるべき」です。

これを怠ってしまうと、

- 知らないうちに大企業の劣化店になる

- いくらコピーライティングで付加価値をあげても効果が薄れてしまう

- キャッチコピーやロゴ作りに夢中になって、本来の目的を忘れてしまう

といった最悪の事態を招いてしまいます。

つまり、文章を書き続けても結果が出ないかもしれません。

というわけで、今回は

- コピーライティングでブランディングをする前にやるべきこと

- コピーライティングを使った差別化の手法

について解説していきたいと思います。

コピーライティングの効果をより効果的に引き上げることができます。

このページの目次です。

コピーライティングでブランディングをする前にやるべきこと

結論からお伝えすると「ライバルの調査」「自社の強み」です。できれば顧客の情報も知りたいところです。

最低限この2つ(3つ)を把握しなければブランディングすることができません。

コピーライティング界隈で有名な神田昌典の著書「企業ダントツ化プロジェクト」でも、

マーケティングは「商品」「顧客」「競合」「収益シミュレーション」「タイミング」「メッセージ」の6つの要素から成り立ち、メッセージは一番最後

と解説されています。

他社が満たせていない自社の強みを「USP」と呼びますが、そのポジションをしっかりと確立してからコピーライティングを使用することで効果が高まるんですね。

難しそうに聞こえますが、USPは手順を踏むことでアッサリ判明したりするので是非一度実践してみてください。次のページにて紹介しています。

このようにコピーライティングは基本的には「情報の下調べ」から始まります。もはやコピーライティングのノウハウを勉強した人なら、誰もが知っているノウハウですね。

※これ読んでおけば、コピーライティングで稼げるよ!という書籍を7つ厳選して次のページにまとめています。

コピーライティングを使ってブランディングをしたくても、まずは市場調査などのマーケティングを先にやらなければ意味がありません。

理由は「ブランディング」は市場調査をして自分の立ち位置を確認してから、他社と差別化するためにあるものだからです。

基本的には「差別化」をする前に調査しなければならないわけですね。

例えば、飲食店の店主が「うちは低価格を売りにした牛丼屋にしよう!」と思って、

- 低価格

- コスパ重視

と宣伝したとします。

しかし、近くに「吉野家」や「すき屋」といった既に低価格のイメージを市場に浸透させている企業がある場合、後から参入するのはかなり厳しいです。

更に向こうは大企業なので資本があります。資本があるということは薄利多売の低価格競争に強い傾向があるので、小さな個人事業だと厳しいですよね。

こんな感じで本人は差別化したつもりが、客観的に見ると全く無意味だったケースもみられます。

ブランディングだけに力を入れた人間の末路

なぜこのような考え方に至ったのかと言うと、ある知り合いの出来事がキッカケでした。

過去に僕の知り合いに「焼き鳥屋」を開業した人がいました。

しかし、売り上げがピンチなのにも関わらず

- 広告チラシの文章(コピーライティングではなく詩のようなもの)

- あまり目立たないお店のロゴ

- 店に置いたりする小物

のことだけ考えてしまった結果、多額の借金を抱えて出稼ぎにいくハメになりました。※今現在も出稼ぎ中です。

(ついには僕のところに『お店で使っていた物件を事務所で使わない?』と頼み込んでくる始末でした)

これも全て「市場調査」や「自社の分析」を怠ったままブランディングに力を入れてしまった結果と言えます。

やっぱり「起業」と言えばかっこいいイメージがあるので、あまりダサいことはやりたくなかったんだと思います。

ただ、実際は売れている経営者ほど「人が見えていないところで調査などの泥臭いこと」をしているはずです。カッコいいことだけやって稼げるというのは一部の人が作り上げた幻想なんですよね。

では、具体的にどのようにコピーライティングを使ってブランディングをしていくのかを見ていきましょう。

そもそもブランディングとは?

その前に、まずはブランディングについて確認してみましょう。

ブランディング(英: branding)とは、ブランドに対する共感や信頼などを通じて顧客にとっての価値を高めていく、企業と組織のマーケティング戦略の1つ。ブランドとして認知されていないものをブランドに育て上げる、あるいはブランド構成要素を強化し、活性・維持管理していくこと。また、その手法。ここでいうブランドとは高級消費財に限らず、その対象としては、商品やサービス、それらを供給する企業や団体のほか、人物・建築物・史跡・地域 ・祭事など、あらゆるものが該当する。 WIKIより

よく耳にする言葉ですが、あらためて確認すると難しく聞こえますね。

簡単に解説すると、ブランディングとは「企業側の『うちの商品はこうでありたい』という考えと、お客さんが企業側に求めるイメージを一致させる行為」です。

目に見えない抽象的なものなので、はっきりと「これだ!」とは言えませんが、大抵はそのようなイメージで使われています。

ブランディングのメリットや目的は?

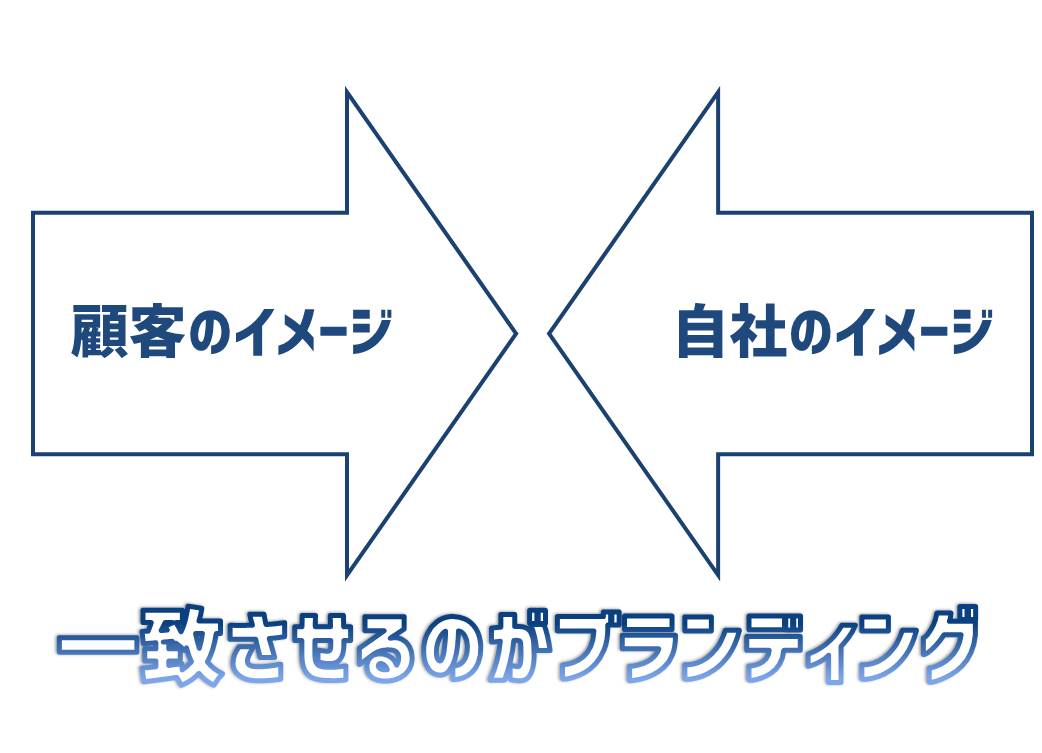

ブランディングの目的は「ただイメージを浸透させること」ではなく、

- 名前が知れ渡ることで今後の取引が有利になる(お客さんの安心感に繋がる)

- お客さんが「〇〇をするなら▲▲のお店」と思ってくれるようになるのでリピート率が上がる

- 「この会社で働きたい!」と思えるような優秀な人材を確保しやすくなる

- 口コミで広がりやすくなり、広告費の削減に繋がる

などが考えられます。利益に繋げつつ、イメージを浸透させるようにしましょう。

特に人間は一度に物事を考えるのは4つ(プラスマイナス1)が限界と言われています。これを脳科学の世界ではチャンクと呼んでいるようです。

偶然かは分かりませんが、マーケティングの世界でも、人間が「外食をしよう!」と思った時に、候補に挙がるお店の数も同じくらいというお話もあります。

つまり「〇〇をするなら▲▲のお店」とお客さんに浸透させることができれば、最低でも3~5つのお店の候補に入ることができるということです。これは嬉しいことですよね。

コピーライティングを使用したブランディングの例

具体的な例としては、

- ツナ缶を「シーチキン」と認識させることに成功した「はごろもフーズ」

- 広告で「10円でチョコが買える」というイメージを浸透させたチロルチョコ

- あえて「見た目重視ではない」ところに触れ、その後燃費を強調したフォルクスワーゲンのビートル

などが参考になります。

特に3つ目は「お客さんが求めているもの(見た目ではなく燃費などの性能)」を見抜き、わかりやすく伝えることで信頼を勝ち取ったと言えるでしょう。

この他にも「あえて世界2位を強調したことで、独自の地位を確立したレンタカー会社」のエピソードなども次のページで紹介しています。

ここで重要なのは、ブランディングとは

- ロゴやデザインを作る

- 高級な商品を販売する

だけではないんですね。

とにかく「お客さん」と「自社」のイメージが一致さえすれば、ブランディングに成功したと言えます。それが高級な商品であっても、低価格の商品であっても特に違いはありません。

このイメージを一致させるために、

- 社員の制服

- 会社のロゴ

- セールスレター

- 通販に使用する箱や入れ物

- スタッフの対応や受け答え

など、いろんな要素に伝えたいイメージを追加していきます。(まだまだ沢山あるはずです)

例えば、道頓堀というお好み焼き屋さんはお店のロゴが「タヌキ」です。そして、お客さんに対する挨拶も「いらっしゃいませポンポコ!」とイメージを一貫させる工夫をしています。(その結果、楽しそうとか身近なイメージを与えることができますよね)

そうやって、沢山の小さな「工夫」が積み重なった結果、ブランディングに繋がっていくんですね。

コピーライティングもその中の1つに過ぎません。

決して、コピーライティング1つで全てを解決してやろう!と思うのではなく、どうやったらライティングスキルをブランディングに活かせるかを考えたほうが効率が良いです。

コピーライティングを活用したブランディングの手法

コピーライティングをブランディングに活用するには、まずは「自社の強み」と「他社の強み」をリストアップしましょう。

自社の強み…近くの漁場で獲れたての魚を使用している、店長が魚に詳しい などなど

他社の強み…いつでも全国各地から安定して魚を取り寄せている、メニューが安定している などなど

次に「お客さんが求めているもの」をリストアップしましょう。ターゲットの悩みを絞り込む重要性については次のページで解説しています。

- とにかく魚が食べたい

- 高級な魚が食べたい

- 新鮮な魚が食べたい

- 家族で楽しみたい

- 個人でゆっくりと楽しみたい

いろんなパターンが思い浮かぶはずです。ここは分かりやすく「新鮮な魚を食べたい」を強調するようにします。

次に自社の強みを活かして、お客さんの欲求を解消できないかを考えます。

「漁船を所有していることを活かせないかな」

「店長が魚の知識について詳しいことを活かせないかな」

そのようにして考えた結果…

- 「店の名前やキャラクターを『獲れたて漁船くん』にしてみる」

- 「店中に魚の鮮度を徹底的に管理していることを伝える張り紙をする」

- 「お客さんが見ているところで調理をする」

- 「もしくはお店のモニターでリアルタイムで調理している場所を見えるようにする」

- 「魚についての知識を語るブログで集客する」

- 「毎日ラインナップが変わるのをメリットにして、今日のオススメで日替わりで紹介する」

- 「料理を出すついでに、今朝の漁の様子を印刷した紙も添えてみる」

など、いろんな戦術を考えることができるようになります。あとは、お客さんに自社のイメージが伝わるように、お店に関わるもの全てを使ってイメージを伝えていきましょう。

- 手紙

- マスコットキャラ

- 広告

- スタッフの服装

- 普段の挨拶や掛け声

- お店の外観、BGMなど

その際、文章を扱う場合はコピーライティングのスキルを積極的に使っていきましょう。

お店の強みを強調する場合は「メリット」だけではなく「ベネフィット(お客さんの未来の姿)」を伝えるようにしましょう。よりお店に対して興味を持ってくれるようになります。

詳しくは次のページで解説しています。

伝えたいことが長すぎる場合は、短く韻を踏んでみたり…

または太字にして大事なところだけ強調したりと、いろんなテクニックを使うことができます。

キャッチコピーの作り方自体が分からないという場合は、次のページを参考にしてみてください。今回解説した3つの要素を上手に溶け込ませることで、見込み客に刺さるメッセージが完成します。

コピーライティングを使ったブランディングまとめ

今回の記事でブランディングが「詩的でカッコイイ文章」や「カッコイイロゴ」だけではないということをお伝えしました。

「自分はこうしたい!」と思っていても、お客さんが求めていなければ独りよがりになり、ビジネスとしても成立しません。

似たような競合が居る場合も、独自のブランドは確立しにくくなります。

このように、ブランドは

- お客様

- 自社

2つの要素が上手に噛み合わないと作り出すことができません。

また、一時的にではなく長期的にお客様と付き合い続けなければブランドとして認められることも無いでしょう。

というわけで、今回の記事を読んで「一方的にブランドを作ろうとしていたかもしれない」と思った方は、今一度お客さんの求めるものについて考えてみましょう。

きっと、近い将来世間から「あなたの会社はコレ!」と認識されるようになります。

PS:最後にマスコットキャラもブランディングの一部として使えると思ったので、関連記事をご紹介します。自社に親しみやすい雰囲気を追加したい経営者の方は是非ご覧ください。