コピーライティングを使ってパンフレットを作りたいけど、どんなところに気をつければいいんだろう? ついでにリーフレットやチラシとの違いはなんなんだろう?

会社で働いていると、本業ではないのに違う業務を押し付けられることってありますよね。

パンフレットや広告作成なんて、専門のスタッフを抱えている企業の方が珍しいです。

僕も過去に中小企業(建設会社でした)で働いている女性の方とお話をしましたが、本来は事務をやりつつ片手間に「チラシやパンフレットを作っている」とのことでした。

こんな感じで、本当は自分の仕事じゃないのに、

「アナタ、センスが良いからパンフレット作って頂戴!」

なんて無茶ぶりを言われたことはありませんか?

「普段はブログやセールスレター(文章メイン)しかやってこなかったのに、いきなりパンフレットのデザインと言われても!」

と、知らないうちに無茶ぶりに追い込まれてしまうこともあることでしょう。

そんなわけで今回は

「デザインの知識が無くても、ある程度読みやすいパンフレットを作る方法」

についてご紹介していきたいと思います。

更に「商品の注文が増える工夫(反応率上昇のコツ)についても触れていきます。

- ある程度文章メインのパンフレットが良い!

- できれば反応率も上げたい!

という方は、今回の内容を押さえておくことで、

たとえ文章メインのパンフレットでも成果をだすことができるはずです。

このページの目次です。

そもそもパンフレットにコピーライティングを活用することはできるのか?

いきなりですが、僕は

「パンフレットを作る場合でも、コピーライティングのスキルを使用しなければ最終的には大きな損失をする」

と考えています。

理由は後から解説していますが、ここでザックリ解説すると、

「オフライン広告は費用が高いので無駄打ちができない」

からです。

個人事業や中小企業ほど切実な問題になってきますよね。

しかし…

そもそもパンフレットにコピーライティングのスキルを応用することはできるのでしょうか?

結論からお伝えすると「間違いなく使えます」!

その理由について2つほど見ていきましょう。

目的はコピーライティングもパンフレットも一緒

まずパンフレットの目的は

- 広告

- 宣伝

- 案内

- 説明

これらのパターンであることがほとんどです。

そしてコピーライティング(セールスライティング)の目的は、

「文章を読んでもらうこと」

「商品の成約率をあげること」

になります。

まあ、当たり前のことを語っているような気がしますが…

2つとも目的が同じなので無駄なくノウハウを活かすことが可能なんですね。

パンフレットは文字があって当たり前

また「写真メインのパンフレットだったら使えないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、パンフレットのデザインには図版率(文字とイラストや写真の割合)という言葉があって、

その目安は「60%前後」だと、読みやすいデザインになると言われています。

つまり、写真メインのパンフレットで殆ど文字が載っていないものは「写真集」とカテゴリしたほうが正しいのかもしれません。

なので、一般的なパンフレットは「文字が入って当たり前」なので、コピーライティングのノウハウを活かすことができます。

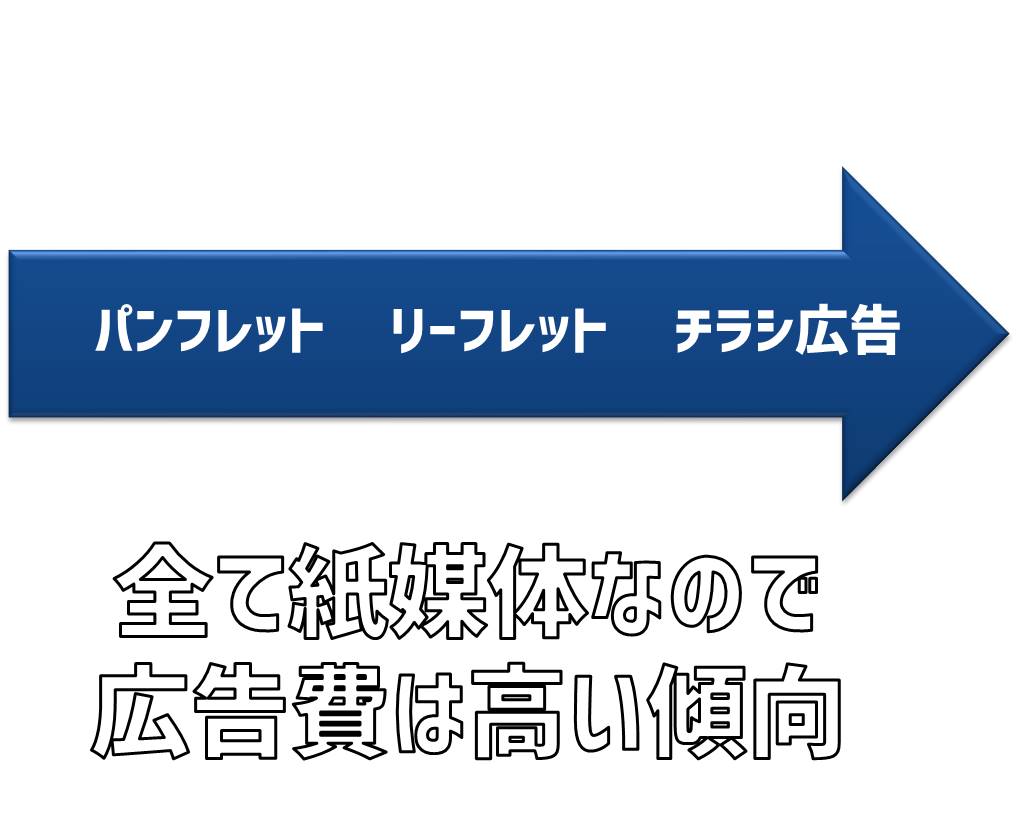

ちなみにパンフレットとリーフレット、チラシの違いについては以下の通りです。

※そもそもパンフレットとは?(テーマから外れるのでザックリ1ポイントでご紹介!)

| 紙の枚数 | 情報量 | 目的 | 費用 | |

| パンフレット | 5ページから48ページまでのもの(ユネスコ基準) | 多い | 商品、サービス紹介 | 高い |

| リーフレット | 1枚の紙を折りたたんでページにする | 普通 | 商品、サービス紹介 | 普通 |

| チラシ | 1枚の紙を折りたたまずに使用する | 普通 | 商品、サービス紹介 | やや安い |

どれも目的は「商品やサービス紹介」として使われることが多いです。また、紙媒体ということも共通しています。

予算に合わせてそれぞれを使い分けるのが一般的でしょう。

違いはあれど「情報量が少ない」「費用が高い」という点では共通している

更に個人的な意見になってしまいますが、

「パンフレットやリーフレットなども紙媒体ほど、コピーライティングに気を使うべき」だと思ってます。

なぜなら、どちらも紙媒体なのでネット広告に比べて必要が高い傾向があるからです。

こちらのサイト様に相場や印刷費用などが詳しく掲載されています。

ネットの広告は「広告をクリックされたときだけお金を支払うシステム」なのに対して、

紙媒体の広告は「効果がなくても印刷してばら撒いた分は先行で支払わなければならない」という弱点があります。

ここがネット広告と紙の広告の大きな違いですね。

また、ホームページやブログと比べて「情報量に制限がある」のも辛いところですよね。

なので

「失敗するとダメージが大きい」

「書ける情報に制限がある」

これらのハンデを背負っている分、コピーライティングの要点だけはしっかり押さえておいた方が損をしなくて済みます。

じゃあネット広告だけでいいのでは?

「じゃあネット広告でいいじゃん!」

と思うかもしれません。

確かにその通りです。

しかし、業種によっては『ターゲットがインターネットを知らない世代』というケースもありますよね。

これは僕が実際に経験したことなのですが、以前除雪の事業をやっていたときの話です。

最初は「体力的に除雪作業が厳しくて他の人にお願いしたい高齢者さん」をターゲットにしていたのですが、実際に集客してみて顧客のデータを見てみたところ、

「働き盛りで家の除雪をやっている隙がない四〇~五〇代の方」

「県外に住んでいて実家が心配なので、代わりに除雪を依頼したい人」

といったように、想定していたターゲットとは結構ズレていたんですね。

下記は実際の除雪事業を行った時のリアルなデータです。似たような事業を行っている人は気を付けてください!

1位…25~34 才

2位…45~54 才

3位…不明

4位…55~64 才

5位…不明

6位…不明

7位…35~44 才

8位…45~54 才

9位…55~64 才

10位…65 才以上

ターゲットがずれてしまうと、コピーライティングの効果が半減してしまいます。

働き盛りの人に対して「最近は体が動かなくて…」といった広告を見せたとしても「バカにしてんのか!?」と思われて終わりですよね(笑

そんなわけで、ターゲットに合わせて広告媒体は変えていかなければ行けない状況もあるはずです。

そんなときでも「いつもどおりの力で」勝負するために、コピーライティングの基本を押さえておきましょう。

パンフレットにコピーライティングのスキルを応用する方法

では、前置きが長くなってしまいましたが本題に入ります。

見やすいデザインや読みやすい文章には法則性があります。

ただ、2つをまとめて紹介すると混乱してしまうかもしれないので、まずは

- デザイン

- 広告文

の2つに分解して考えてみることにします。

やすいパンフレットのデザインの基本とは

具体的なデザインのサンプルは検索するとたくさん出てくるので、ここでは「どんなノウハウが使われているのか」というところに絞ってご紹介していきます。

また、デザイナーというよりは「コピーライターがパンフレットを作るケース」を想定していますので、イメージ広告のノウハウからは若干外れているかもしれません。

F字イアウト

2006年にチャイコブ・ニールセン氏が232人を対象にして、人がHPなどの情報を見た際に「どのような目の動きをしているのか」を調査した結果F字ような動きになることが判明した。

広告を作っている方にとっては、かなり有名なお話です。

広告を作成する場合はネットの情報なら「F字で、縦書きのチラシなどは「N字」のような動きになります。

また、人間は「縦書きなら広告の上部」「横書きなら右側」に、自分にとって必要な情報が載っていない場合は2秒で見るのをやめてしまうというデータもあります。

このことから、いかに「その場所に見込み客を惹きつけるキャッチコピーを配置できるか」も重要になってくることでしょう。

詳しくは次のページで紹介してます。

文字(フォント)サイズや行間のサイズ

フォント(文字)のサイズはターゲットによって変わります。

Googleは「16PX」の文字サイズを採用しています。

新聞などは「10~11PX」であることが多いです。

一般的には14前後が良いと言われていますが、そこはターゲットによって変えていくべきだと思います。

広告のターゲットが高齢者の方なら「17~18」でも問題ありません。逆に少ないスペースで多くの情報量を提供しなければいけない場合は小さめのフォントを検討する必要もあることでしょう。

「自分がどういう風なデザインにしたいか」というよりも、相手が見やすいかどうかで判断するのもおすすめです。

身近にいるターゲットに近い層に確認してもらうとイメージを掴みやすいです。

また、行間のサイズは様々な説がありますが「文字サイズの75%前後」が読みやすいと言われています。

文字のサイズが10PXだとしたら、6~8PXくらいの行間にすると読みやすくなります。

ただし、文字が大きくなりすぎるとその分行間も広くなるので、そこは「文字が大きい場合は行間を狭くしたりなど」融通を効かせるようにしましょう。

デザインの4つの基本「接近」「整列」「対比」「強弱」

見やすいデザインには法則があり、これを意識するだけでも見やすさが段違いです。

詳しくはこちらのページで図付きで解説しています。

また、この基本ができている人は「文字だけでも見やすい広告を作ることができる」と言われています。

〇近接

近接は「似たような情報をひとまとめにすること」です。

読み手に「関係のある情報同士なんだな」と認識してもらうテクニックになります。

関係あるもの同士の余白を少なくして、逆に関係の無いもの同士の余白を広げます。

〇整列

整列は「文字や写真などの要素の端っこを揃えること」です。

文字でも「左揃え」や「右揃え」がありますよね。

あんな感じで「端っこに(見えない)1本の線を引いて、そこに文字や画像を揃えるようにすることで、格段に見やすく」なります。

〇反復

反復は法則性を持たせること、です。

ホームページで例えるとわかりやすいのですが、どのページでもメニューやタイトル画像は同じ場所にきますよね。

これが、ページごとに場所が変わってしまうと「読み手が混乱してストレスを感じる」かもしれません。

このように、広告の中で「ある程度のお決まりごと」を用意するのが反復になります。

〇対比

対比は「文字に強弱をつける」ことです。

キャッチコピーと本文の文字の大きさが同じだと、いまいちメリハリが無くてわかり辛いですよね。

そこで、大げさにサイズを変えることで無意識に読み手に「ここがタイトルだな」と思わせることができます。

これらの4つのテクニックを駆使するだけで、文字だけでも綺麗なデザインを作ることができると言われています。

図版率は50~70%ほど

図版率とは「文字に対してどれくらい画像が使われているかを表した比率」です。

文字だらけの小説は0%で、絵本などは8割を超えるでしょう。

パンフレットやチラシの場合、この文字と写真やイラストの比率のベストが50~70と言われています。

どんなに画像が少なくても3割くらいは挿入したほうが良いでしょう。

写真は「未来の姿が想像できるもの」に絞ること

パンフレットに使用する写真はできるだけ「ベネフィット」要素のあるものにしましょう。

ベネフィットとは「お客さんが思い描く未来の姿」のことを表しています。

よく「お客さんはドリルが欲しいんじゃなくて穴が欲しいんだ!」といった言葉を耳にすることがありますが、これがベネフィットです。

これはコピーライティングのテクニックでは当たり前のように使われているテクニックですが、実は画像にも当てはまっているんですよね。

なので、なんとなく画像を挿入するのではなく「お客さんは将来こんな感じになるだろうな~」と想像しながら写真やイラストを選ぶようにしましょう。

他にもデザインのノウハウはたくさんありますが、これらを押さえるだけでもだいぶ見た目が変わってくることでしょう。

パンフレットに書くべき文章とは?

パンフレットはネット広告やブログ記事と違って情報量に限りがあるので、できるだけ必要な情報だけ載せたいものです。

次は「これがないとマズイ」と思われる要素だけをまとめてご紹介します。

キャッチコピー

当たり前ですが「キャッチコピーのスキル」は欠かせません。

なぜなら、お客さんがチラシやパンフレットを見て、2秒以内に「有益な情報がある」と判断されなければ、そのままゴミ箱に捨てられてしまうからです。

それだけ重要な要素なので、適当に作らずに最低でもテンプレートを使うようにしましょう。

詳しくは次のページで解説しています。

・ベネフィット(お客さんに未来の姿

・簡便性(すぐにできそうか?5分でわかる〇〇など)

・具体的な数字(1年後には〇〇が▲%削減します)

お客様の声や写真など

お客様の声も当たり前のように使われているテクニックです。それだけ効果が高いということですね。

人間には「社会的証明」と呼ばれる心理があり、

「他にたくさん使っている人がいるから大丈夫だろう!」

と思い込んでしまうのです。

もちろん、嘘はいけませんが積極的にこの要素を取り入れることで反応率が上昇することでしょう。

また、これと似たようなテクニックで「権威のある人からの紹介」なども有効なテクニックです。

これもまた「お偉いさんが言ってるんだから間違いないよね!」と思ってもらえるからです。※ただし嘘はいけませんよ!

社会的証明を使った集客方法については下記のページを参考にしてみてください。

返金保証制度

人間にはプロスペクト理論と呼ばれる「得よりも損を恐れる心理」があります。

なので、失敗してしまったときのカバーを具体的に解説することで反応率が露骨率に変わります。(それだけ人は失敗を恐れるんですね)

なので、

「効果が無かったら返金します」

といったように、保証をしっかりと打ち出すことで安心感のある広告にすることが可能です。

最低限押さえておかなければいけないポイントは以上です。

この他にも、

- 問い合わせの方法、電話番号をしっかりと記載する

- 問い合わせの具体的な手順を紹介する

- 商品の科学的根拠を掲載する

など、細かいテクニックを挙げればキリがありません。

ここでは紹介しきれないので、詳しくは下記のページをご覧ください。

広告に関するノウハウはこのページで全て網羅しています。

また、チラシに特化したノウハウは以下のページをご覧ください。

ほとんどのノウハウをまとめているので、いろんなサイトを飛び回る必要が無くなります。

パンフレットも広告なのでコピーライティングのテクニックは使える

短くまとめたつもりが、だいぶ長くなってしまいましたね(笑)

今回の内容は

- パンフレットも目的は集客なのでコピーライティングが使える

- しかしネットに比べて情報量が少ない

- 更に広告費が先行投資なので失敗するとダメージが多い

- だからこそ最低限のコピーライティングテクニックは覚えておくべき

といった内容でした。

今回の知識を活かすことで、無駄に広告費を失うだけの悲惨な状況を回避できることでしょう。

※僕も効果の無い広告をばら撒いて費用を無駄にした経験があるのでよくわかります…

そんなわけで、今からパンフレットを作ろうかと悩んでいる方は

「ベネフィット」

を意識するだけでも結果が変わりますので、是非お試しください。

PS:そもそもコピーライティングが何なのかわからない! と言う方のために、全体の内容を網羅したページへのリンクを貼っておきますね!

こちらはオススメの書籍一覧になります。